Die „klassische“ schulmedizinische Krebsbehandlung kennt im Wesentlichen drei Vorgehensweisen: Chemotherapie, Bestrahlung und die Operation, d.h. die operative Entfernung des Tumors.

von: René Gräber – Heilpraktiker und Gesundheitspädagoge

Die Operation soll ja eigentlich das Übel entfernen und indirekt letztlich auch die Vermehrung an anderen Orten, anderen Geweben verhindern.

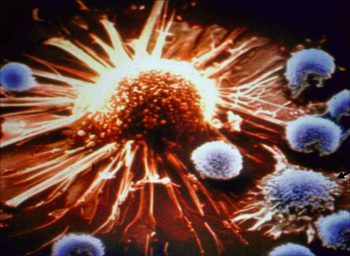

Aber oft sieht es so aus, dass einzelne Tumorzellen schon vor einer Operation abgewandert sind und in anderen Organen und Geweben sogenannte Mikrometastasen gebildet haben. Diese Mikrometastasen sind zunächst vollkommen unauffällig. Sie können über längere Zeit inaktiv bleiben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein spezifischer Reiz diese Dornröschenzellen aufweckt und die Mikrometastasen zu ausgewachsenen Tumoren erstarken lässt. Heute rätseln die Mediziner, wie diese Reize aussehen können und natürlich, wie man sie am besten bekämpfen kann.

Die Idee, dass eine Operation die Krebserkrankung verschlimmern könnte, ist nicht neu. Früher glaubte man, dass bei einer operativen Freilegung eines Tumors dieser durch den Kontakt mit der Luft aktiv werden könnte. Dieser Glaube verbreitete sich allerdings mehr unter den Patienten als unter den Ärzten. Es gab auch keine stichhaltigen Nachweise, dass etwas an dieser Theorie stimmig sein könnte.

Eine andere Theorie, die schon etwas glaubwürdiger und auch wahrscheinlicher klingt, besagt, dass durch die operative Entfernung eines Tumors erstens nicht alle bösartigen Zellen zu 100 Prozent entfernt werden können. Diese können somit später auf ein Neues am Ursprungsort wachsen und wirken. Zweitens brechen durch die Operation Zellen vom Tumor ab und werden in andere Gewebe „geschwemmt“, wo sie sich einnisten und für die gefürchteten Metastasen sorgen.

Was die Biologie des Tumorwachstums und Metastasierung nicht geschafft hat, hätte dann der operative Eingriff erfolgreich absolviert. Aber auch hier weiß man nichts Genaues. Zumindest gibt es keine verlässlichen Daten über die Frage, ob eine Tumorentfernung auf operativem Wege mit einer lebensverlängernden Wirkung einhergeht.

Also könnte etwas an der zweiten Theorie dran sein: Denn wenn der Tumor weg ist, aber die lebensverlängernde Wirkung ausbleibt, dann könnten operationsbedingte Metastasen und übrig gebliebene Tumorzellen für den Negativeffekt sorgen.

Eine dritte Theorie zeigt weitere, neue Mechanismen auf, die die negativen Effekte einer Operation auf das Tumorgeschehen wahrscheinlich machen. In diesem Zusammenhang sind zwei Namen zu nennen: Dr. Michael Retsky von der Harvard Medical School in Boston und Dr. Nils Hansen-Algenstaedt von der Uniklinik in Hamburg.

Bei dieser Theorie vermuten die die Wissenschaftler, dass die Operation selbst der Auslöser für das rasche Wachstum von kleineren Tumoren sein könnte. Bislang sind die Krebsexperten noch skeptisch diesen Behauptungen gegenüber. Aber deren Anhänger sehen immer mehr Beweise für diese Annahme. Dr. Retsky glaubt, dass zumindest in einigen Fällen eine Operation mehr Schaden anrichtet, als dass sie dem Patienten nutzt. Dies gilt vor allem für Brustkrebspatienten. Dr. Retsky argumentiert, dass mehr als die Hälfte der Rückfälle bei diesen Patienten durch eine Operation beschleunigt bzw. herbeigeführt worden sein könnten. Aber er schließt nicht aus, dass dieses Phänomen auch für andere Krebsformen beobachtet werden kann.

Der Mechanismus, der sich dahinter versteckt, ist noch nicht vollständig bekannt. Man weiß aber schon seit etlichen Jahrzehnten, dass eine Operation die Produktion von Proteinen stimuliert, sowie anderer Substanzen seitens des Organismus, um die Heilung zu gewährleisten.

Wenn also jemand operiert wird, dann wird eine Kaskade von genetischen Signalen in Gang gesetzt, die die Wachstumsbedingungen für einen „schlafenden“ Tumor begünstigt. Diese Hypothese zielt auf ein anderes Gebiet der Krebsforschung, die sich primär mit der Angiogenese (Entstehung von Blutgefäßen) bei Krebszellen beschäftigt. Hierbei hat sich gezeigt, dass ein Tumor, wie jede andere gesunde Zelle auch, ein Versorgungssystem benötigt. Der Unterschied zur gesunden Zelle jedoch ist, dass die Tumorzelle in der Lage ist, deutlich besser und schneller die Bildung der Blutgefäße zu bewerkstelligen. Diese Erkenntnis war dann auch die Geburtsstunde für Chemotherapeutika, die diese Angiogenese versuchten zu verhindern (siehe Avastin).

Unglücklicherweise verhindern jedoch solche Medikamente auch die normale Wundheilung und haben andere schwerwiegende Nebenwirkungen. Bedingt durch die Verletzungen, die bei einer Operation entstehen, kommt es im Organismus zu einer vermehrten Bildung von Blutgefäßen am Ort der Verletzung. Je größer diese Verletzung ausfällt, desto „heftiger“ wird dieser Reparaturmechanismus in Anspruch genommen. Gleichzeitig bietet dieser Mechanismus aber auch die notwendigen Substanzen, die schlafende Tumorzellen zum Wachstum anreizen.

Aber nicht nur dieser Mechanismus wird durch eine Operation losgetreten. Heute weiß man, dass ein Primärtumor in der Lage ist, andere, kleinere Tumore zu unterdrücken. Dies scheint mit ein wichtiger Grund zu sein, warum auch Metastasen nicht sofort und in großer Zahl auftreten. Eine operative Entfernung eines solchen großen Primärtumors jedoch würde diesen Bremsklotz für die kleinen entfernen. Wenn dann noch gleichzeitig durch eine umfangreiche Verletzung von Gewebe die notwendigen Mechanismen für die Gewebereparatur und Bildung von Blutgefäßen eingeschaltet sind, dann liegen für die kleinen Tumorzellen „paradiesische Zustände“ vor.

Ob dies nun so beim Menschen aussieht, ist noch ungewiss, denn es gibt nur wenig an Untersuchungen für dieses Thema. Aber es gibt entsprechenden Studien, die diesen Sachverhalt bei Mäusen gezeigt haben.

Im Jahr 2005 veröffentlichten Retsky und seine Kollegen eine Studie mit fast 1200 Italienerinnen, die an Brustkrebs litten (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15535851). Die Daten dieser Studie zeigten, dass die Todesraten aufgrund der Krebserkrankung nach 2 Jahren nach der operativen Entfernung des Tumors signifikant in die Höhe schnellten. Als einzig plausible Erklärung für dieses Phänomen gaben die Autoren an, dass es nur der chirurgische Stimulus gewesen sein kann, der die Metastasenherde aktiviert und das Krankheitsbild verschlechtert hatte. Mehr zu diesem Thema unter (www.mdpi.com/2072-6694/2/2/305/pdf).

Eine neuere Studie wurde letztes Jahr in Japan durchgeführt (http://lib.bioinfo.pl/paper:22067898). Auch diese Autoren gehen davon aus, dass schon lange vor der eigentlichen Operation eine Reihe von Tumorzellen vom Primärtumor „abgebrochen“ sind und über das Lymphsystem oder die Blutgefäße in benachbartes und/oder entferntes Gewebe gewandert ist.

Krebszellen produzieren, wie oben schon erwähnt, Substanzen, die die Angiogenese induzieren und beschleunigen. Der „Schlafzustand“ der metastatischen Zellen ist geprägt von einem Gleichgewicht zwischen Zellvermehrung und Apoptose (natürlicher Zelltod; Zellselbstmord). Eine Erhöhung der Apoptoserate würde demzufolge nach geraumer Zeit diese Metastasen vollkommen vernichten.

Eine operative Entfernung des Primärtumors jedoch verändert dieses Gleichgewicht zugunsten der Zellvermehrung. Als Grund dafür sehen die Autoren die Stimulation der Angiogenese, die das Wachstum der Mikrometastasen zu klinisch relevanten Metastasen bewerkstelligt. Von daher fordern die Autoren eine wirksame medikamentöse Eindämmung dieser Angiogenese nach einer Operation.

Aber auch hier versucht man den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Denn eine solche Therapie würde nicht nur das Wachstum der Metastasenherde eindämmen, sondern auch die Selbstheilungskapazitäten des Organismus beschneiden.

Dementsprechend hoch sind dann auch die Nebenwirkungen einer „Chemotherapie„. Vielmehr wäre hier bei einer unumgänglichen Operation (bei Tumoren, die lebenswichtige Organe befallen bzw. verdrängen z.B.) anzustreben, das Ausmaß der Verletzungen so gering wie möglich zu halten. Denn es ist nur logisch, dass bei größeren Verletzungen auch „kräftigere“ Reparaturmechanismen zum Tragen kommen müssen, was wiederum den Stimulus für die schlafenden Metastasezellen verstärkt. Somit wären aber nicht nur operative Eingriffe prädestiniert für das Aufwecken von Krebszellen. Auch schwerere Verletzungen bei Unfällen z.B. könnten diesen Mechanismus in Gang setzen.

Fazit

Bei der Frage nach der Auferweckung der schlafenden Metastasen durch Verletzungen bei Unfällen und chirurgischen Eingriffen herrscht einvernehmliche Ungewissheit. Es gibt ein paar wichtige Hinweise im Tiermodell, was die Gegner dieser Theorie aber als nicht auf den Menschen übertragbar ablehnen.

Die Daten, die es dazu zum Menschen gibt, sind entweder spekulativ oder aus Meta-Analysen gewonnen. Interessant ist hier, dass bei einem solchen brisanten Thema noch niemand so richtig seine Ärmel hochgekrempelt und entsprechende Daten produziert hat.

Dafür ist man sich aber einig, dass bei einem positiven Ergebnis alle operierten Patienten mit Avastin oder anderen Angiogenese-Blockern behandelt werden müssen – obwohl natürlich auch diese Medikamente mit garstigen Nebenwirkungen aufwarten können. Zur Angiogenese habe ich übrigens auch bereits einiges veröffentlicht: Angiogenese – oder wie esse ich gegen Krebs?

Es gibt auch kaum Ansätze, den Sinn der operativen Entfernungen von Primärtumoren zu überdenken. Denn wenn dieser Primärtumor die vielen kleinen Metastasen in deren Wachstum kontrolliert, dann macht es kaum Sinn, diese „Kontrolle“ zu entfernen und den Metastasen grünes Licht zu geben. Als Ausnahme kann eigentlich nur gelten: Der Primärtumor schädigt unmittelbar vitale Organe. Da wäre dann Gegenstand einer Nutzen-Risiko-Analyse.

Hier geht es zum Originalbeitrag >>

QUELLENHINWEIS: Portal für alternative Medizin und Naturheilkunde

Rechtlicher Hinweis:

Die in diesem Beitrag enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen – sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen und können die individuelle Betreuung bei einem Sprechstundenbesuch nicht ersetzen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.